「数学って面白いですね!」

――「必修廃止」への反論――

ブログ激励のために、上のバナーをクリックして下さい

もうずいぶん前になりますが、元文部文化事務次官の前川喜平氏が主張していた高校の数学必修はやめるべきという主張に対する反論をまとめています。まずは本ブログで取り上げた最初の記事です。

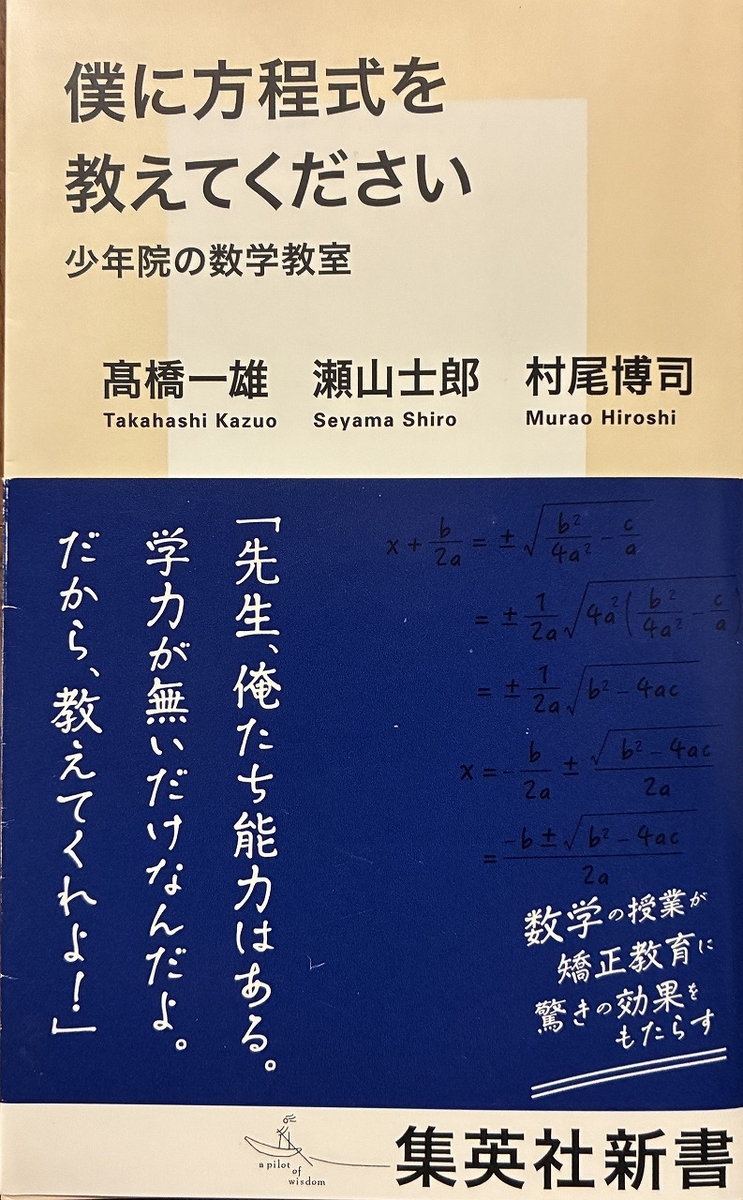

私の反論も掲載予定ですが、実は『数学文化』の第31号、2019年の2月号ですが、に、数学者・数学教育者の瀬山士郎氏が、「数学って面白いですね!」という論考を寄稿されています。とても「面白い」内容ですし、説得力があります。

その全部をお読み頂くのが一番良いのですが、ここに全文を掲載するのは著作権等の問題もありますので、前川喜平氏の「数学廃止論」に対する直接の反論部分を引用しておきます。

もう一件、ごく最近、 高校中退者の多くが数学でつまずいていることを理由に、高

校教育から数学の必修を外そうという動きがあるようだ。前記の『朝日新聞』の読

者投稿はこの動きに連動しているのかもしれない。 例えばこんな議論がある。少し

長いが引用する。

「必修科目である数学Iは通常第1学年で学ぶが、2学期までの間に分からな くなる

生徒が相当数いるのだろう。 (中略) 2次方程式を職業上、生活上必要と する人は少

ない。 だからそれ以上難しい数学を必修にする必要はないのではないか。中退者を

減らすためにも、高校の数学必修を廃止しよう」(前文部科学次官・ 前川喜平「学

びの解体新書」、 『宮崎日日新聞』 2018年6月23日掲載)

高校中退の理由が数学にあるのかどうか、私は具体的なデータをもっていない が、

たとえ多くの高校中退者が高校数学の学習を難しいと感じていようと, それ が高校

教育に数学が不要であることの理由にはならないと考える。 難しくてつま ずくも

のが多いから教えることをやめてしまおう、というのはあまりの暴論であ る。特

に、現在は必修になっている数Iの内容である2次関数や三角比は、多く の技術者に

とって必須の基礎教養である。 繰り返すが、それを直接使うためではなく、それに

続く高度な学びの思考の基礎として2次関数や三角比は必要なのである。それを選

択制にしてしまうのは、高校で学ぶ多くの若者の将来の職業選択を早い段階から狭

めてしまうことになるのではないか。 結果として、この国の将来の在り方にも大き

な影響を及ぼしかねない。

数学Iの難易度の問題は、それを削減することではなく、 高校教育の中での数 学教

育のあり方を反省し、数学をいかに教えていくかを追求すべき動機にしなけ ればな

らない。 ちょっとだけ付け加えれば、人は学びが楽しいと感じているとき、それが

何の役に立つのかとは考えない。 逆にいえば、学びは楽しいというだけで十分に役

立っている。 2次方程式が何の役に立つのか、という問いかけは、じつは2次方程式

を学ぶことが面白くなかったということであり、 これは難しさの問題ではなく、そ

れをいかに教えるかの問題ではないだろうか。

敢えて私の意見を付け加えると、高校での必修科目を決める上での基準を、「職業上、生活上必要かどうか」にしてしまうと、現在必修とされている多くの科目は「不必要」になってしまう点にも注目すべきなのではありませんか。数学だけ取り出して、「自分は二次方程式を60歳になっても必要とはしなかった」と言うのなら、例えば、「二次方程式」を「水の電気分解」 (これは中学レベルかも知れません。他の項目に替えて読んで下さい。) に替えたり、「put down」に替えても、「必要としなかった」人が多いのではないでしょうか。

かつては曽野綾子氏、そして前川喜平氏の採用した「基準」そのものに問題があることも俎上に載せないと議論はできないはずです。そして実際にはどのような基準で何を教えるのかが決められているのかの現実についての客観的な評価も必要でしょう。それなしで、数学だけに標準を合わせて、「要らない」という議論をすることそのものがナンセンスです。

しかし、せっかく瀬山氏が「楽しい」という視点からの議論を展開してくれていますので、またこちらの視点から考えた方がより豊かなそして「楽しい」議論ができそうですので、次回からはこの視点からの考察をしてみたいと考えています。

皆様にとって、きょう一日が素晴らしい24時間になりますよう!

[2025/10/4 人間イライザ]

[お願い]

文章の下の《広島ブログ》というバナーを一日一度クリックして下さい。